强制续筹维修资金的必要性及方法

维修资金续筹难的经济学解释

随着房屋年龄增加,一方面,使用住宅专项维修资金(以下简称“维修资金”)的频率越来越高、数额越来越大;另一方面,维修资金存量越来越少,许多住宅的维修资金已经低于国家法律法规规定的最低标准。因此,维修资金的续筹问题已经在全国许多城市迫在眉睫。但是,面对自己房屋的“养老金”,作为房屋主人的小区业主们,在及时、足额续交维修资金的事情上,没有主动性和积极性,从而使维修资金续筹问题成为维修资金管理工作的难题之一。

为什么业主不积极续交自己房屋的养老金呢?1968年英国加勒特·哈丁教授在《The tragedy of the commons(公地悲剧)》一文中首先提出“公地悲剧”理论:对于一项多人拥有的资源或财产,他们中的每一个都有使用权,但没有权利阻止其他人使用,而每一个人都倾向于过度使用,从而造成资源的枯竭。之所以叫悲剧,是因为每个当事人都知道资源将由于过度使用而枯竭,但每个人对阻止事态的继续恶化都感到无能为力。因此,凡属于公共物品或公共事务,一般很难避免“公地悲剧”的命运。

虽然小区业主们不是无节制地自由使用维修资金使其枯竭,但是,维修资金的归集数量、续筹条件、管理方式方法、使用流程等,本质上都属于小区业主合作供给小区内公共物品的集体行动和公共决策问题,是小区自主治理的主要组成部分。在这个公共决策中,对单个业主来说,“搭便车”是最优选择。当每一个业主都采取搭便车的行为时,就产生了维修资金无人主动积极续交的“公地悲剧”。

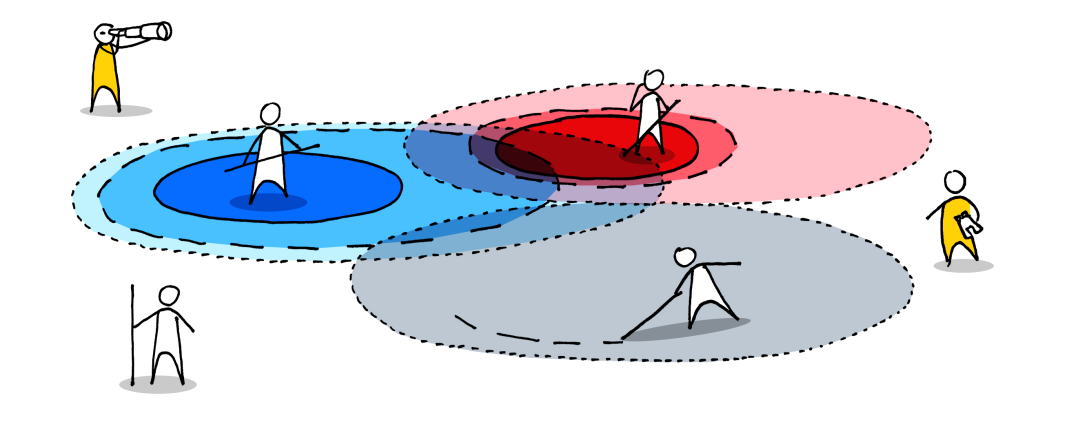

更进一步,对所有主体来说,都会无差别、非排他地从一般公共物品上获益。但是,住宅专项维修资金使用的获益,客观上在不同主体间存在差别。例如电梯,对低楼层尤其是一楼、二楼的业主来说,获益不大,但是要承担相应的维修费用。而楼顶屋面渗水,对除了顶楼业主的其他业主来说,也是几乎没有获益而需要承担维修费用。与此类似,居民住宅小区公共部位、共用设备设施的维修,实际上在不同业主间获益是不均等的。经济学的基本原则是权责对等,这种不对等是维修资金使用和续筹困难的原因之一。

因此,许多小区业主并没有续交自己“房屋养老金”的积极性和主动性,实际上是符合经济学理性人假设的,是小区业主对自身做出的最优选择。但是,个体的最优选择,却出现了公共的“悲剧”结果。

■ 对于小区公共部位和设备设施,实际上在不同业主间获益并不均等。

维修资金交存和续筹方式的背后逻辑

小区业主公共决策导致的“公地悲剧”问题,是维修资金续筹难的深层次根本性原因。那么“公地悲剧”问题应该如何解决呢?

在经济学理论上,不同的学者提出了不同的治理思路。到目前为止,已有研究中的治理方式可以归结为三种:

第一,国家集中控制,也就是由政府出面集中管理公共资源。政府的介入意味着对于不积极主动履行义务的主体,要采取强制性措施。

第二,私有化。认为对于公共资源,最有效的解决方式就是实行私有财产制度。类似于不需要交存维修资金,让每个人自主决策。显然该方式不适合用于维修资金交存和续筹问题。

第三,自主治理。认为不完全私有化,也不实施政府的集中控制,公共资源的所有者可以达成自我治理的合约,也就是让所有小区业主自行商议决策维修资金事宜。

从我国维修资金运行管理状态来看,显然采用了第一和第三种思路相结合的方式,具体表现在:

(1)在维修资金的初次交存上,更倾向于国家集中控制。

维修资金的续筹是以初次交存为基础的,如果初次交存的维修资金数额足够大,理论上就不存在续筹问题。而对于初次交存的主体、监管方、标准、方式等,相关法律法规都做了强制性规定。根据《住宅专项维修资金管理办法》(建设部、财政部第165号令)规定:“商品住宅的业主、非住宅的业主按照所拥有物业的建筑面积交存住宅专项维修资金。” 还规定“市物业管理行政主管部门应当根据本市住宅建筑安装成本的市场变化情况,适时调整并公布首期维修资金的交存数额。”在具体执行方面,是由开发企业来执行的——“建设单位办理房屋所有权首次登记前,应当按照实测的分户建筑面积将首期维修资金一次性交存至维修资金专户,并在物业交付使用时向业主收取。”

也就是政府规定维修资金的交存主体、标准,并且为了便于执行,在开发企业交付房屋时向业主收取。这种方式避免了有业主试图搭便车、不交维修资金的可能,而且把交存维修资金作为房屋交付的条件,便于执行。

(2)在维修资金续筹问题上,更倾向于业主自主治理。

对于维修资金的续筹,启动条件在《南京市住宅专项维修资金管理办法》中进行了确定,但是,具体工作交给了业主组织。其第十二条规定:“在已设立维修资金账户的物业管理区域,业主维修资金分户账资金余额不足首期交存额百分之三十的,应当及时续交。续交维修资金,按业主所拥有的物业建筑面积比例分摊,续交数额可以参照首期维修资金的交存金额确定,续交方式、金额等具体事项由该物业管理区域业主大会决定。”

也就是在政府规定启动续筹条件的情况下,具体事宜由业主组织自行决定。但是,实际情况是我国居民小区成立业主组织的比例相当低,即使成立业主组织的小区,在类似维修资金续筹等问题上能有效运行的更是凤毛麟角。所以,现实中维修资金续筹的责任在许多城市又回归到政府主管部门,成为主管部门维修资金管理的难题之一。

(3)无论是初次交存还是续筹,都有国家介入,都存在着强制性。

从法学角度来看,维修资金属于建筑物区分所有权范畴,资金属于全体业主共有,是建筑物共有和共同管理权的主要组成部分。参与维修资金的归集(包括续筹)、管理和使用决策及行为、监督维修资金的保值增值和安全有效使用,是小区业主作为建筑物区分所有权人被赋予的权利。交纳维修资金,承担共有部位、共有设施设备的维修、更新和改造责任,也是作为建筑物区分所有权人不可推卸的义务。所以,政府介入维修资金的初始交存和续筹工作,强制业主交存维修资金,有一定法理基础,也便于维修资金的交存和续筹。

总之,无论是从理论还是现实来看,维修资金的续筹工作,需要政府参与,需要一定的强制性,才有可行性。

常见的维修资金续筹方式及其局限性分析

如前所述,维修资金续筹问题已经是许多城市面临的难题之一,因此,实践中不同城市进行了探索。总结起来,目前维修资金续筹的方式有这样几种:

(1)房屋上市交易时,把补交维修资金作为过户的必要条件。

这种方式实际上是参照维修资金的初次交存,把补交维修资金作为产权过户的必要条件,迫使业主补交维修资金以后,才能完成产权的过户登记。从现实来看,只要有产权转移,这种方式会行之有效。常州、南昌等城市在二手房转移中设置了补交维修资金的流程,确实也取得了较好的效果。但是,这种方式的先决条件是房屋必须要有较高的转手率,否则,效果有限。不过住房的维修、更新和改造是个长期问题,这种方式至少能部分解决问题。

(2)公共收益首先纳入维修资金。

《民法典》规定“利用业主的共有部分产生的收入,在扣除合理成本之后,属于业主共有。”维修资金续筹难,一个原因是让业主从自己口袋里直接掏出真金白银,非常困难。但是,在有持续、稳定的公共收益的小区,把业主的公共收益部分直接纳入维修资金,补充维修资金的不足,接受度一般会较高。所以,有些城市出台相关规定,把小区公共收益部分,作为续筹维修资金的一个来源。《南京市住宅专项维修资金管理办法》第十一条在对物业管理区域内统筹维修资金的构成中规定,利用业主共用部位、共用或共有设施经营所得收益的百分之七十,可以纳入维修资金,只不过是纳入统筹账户。但是,由于也规定“业主大会或者物业服务合同另有约定的,从其约定”,使许多业主委员会不愿意把公共收益纳入维修资金。因此,为了确保维修资金足以满足房屋维修、改造和更新的需要,可以考虑在维修资金不足首期归集30%的情况下,出台相关政策强制性要求公共收益首先纳入维修资金。

当然,用公共收益补充维修资金的前提是必须要有公共收益。但是,现实中维修资金不足、急需续筹的往往是老旧小区,尤其是早期的房改房。一方面,这种房屋房龄都已经在20年以上,时间久、设施老化、维修更新改造需求大,而且初始交存时由于特定的政策,房龄越老、房屋质量越差,归集的资金就越少。另一方面,在当时特殊条件下,往往公建配套简单,公共收益的渠道和来源比较欠缺。所以,纳入公共收益的思路在这样的小区作用有限。

(3)结合偶发公共事件续筹维修资金。

这种方式是指在小区发生与绝大多数业主利益攸关的公共事件时,为了解决该类公共事件,大多数业主不会反对同时续筹一定的维修资金。例如发生在上海市黄浦区太阳都市花园的例子。据《澎湃新闻》报道,2022年年底,以更换电梯为契机,在党建引领下,小区管理三方主体(居委会、业委会、物业服务企业)合力推动250多户业主续筹维修资金289万元,换梯工作即将开始。一方面,电梯是每日出行的“必需品”,电梯更新涉及绝大多数业主切身利益。另一方面,政府对更换电梯进行一定的补贴,机不可失。这种情况下,在业主大会上,电梯更新与续筹维修资金方案顺利通过,交付最多的业主高达1.9万元,大多数业主普遍交付金额在7,000元-8,000元不等,小区续筹交款率已达97.7%,总体效果比较理想。

当然,这种机会是可遇不可求的,所以,很难作为普遍性的方法加以推广。

(4)诉诸法律手段续筹维修资金。

根据《住宅专项维修资金管理办法》规定,维修资金的“续交方式、金额等具体事项由该物业管理区域业主大会决定。”但是,前文已经提及,由于我国居民住宅小区业主大会有效运转,尤其是在维修资金续筹方面工作真正做到位的很少见,对于维修资金存量已经低于国家规定标准(首期交存额的30%)的小区、楼栋或业主,也鲜见采取强制手段。不过在维修项目已经发生且由于维修资金不足,由维修申请人或其他主体垫付维修费用的情况下,如果该维修项目范围内应该分担维修费用的业主拒绝分担维修费用,许多城市(如南京)主张由维修申请人或业主组织诉诸法律手段,追讨维修费用。这实际上是另一种形式的维修资金续筹工作。

对于维修资金的续筹来说,法律手段应该作为万不得已时的最后手段。因为:一方面作为同一小区邻里,对簿公堂不利于和谐社区建设;另一方面,法律手段一般成本较高,如果金额不大,也不值得采取。

(5)逐期(按月或按年)续筹维修资金。

也就是结合物业费等,一起收取一定的维修资金,等达到一定额度以后就暂停收取,从而把维修资金的续筹金额分摊到一个较长时间内。从理论上分析,这种方式具有诸多优点:第一,这种方式不需要短期内续筹大笔的维修资金,有利于减轻广大业主负担,容易被业主接受。第二,这种方式也可以根据维修的实际需求,对需求额度做适度调整,灵活机动。第三,这种方式还可以把维修资金与物业费结合起来,让广大业主认识到与享受物业服务必须付费一样,自身共有财产和设备设施的运维也需要相应的费用,从而提高业主的认识,进而提高续筹维修资金的主动性和积极性。从实际运作来看,这种方法在深圳、宁波等城市都进行了推广,取得了较好效果。

这种方式的优点在于小额、灵活、持续,其缺点也在于金额太小、持续时间太长。对于一些急需维修资金进行维修项目施工的小区来说,远水解不了近渴。

总结现实中维修资金续筹的五种方式,都具有一定的强制性,这符合前面对维修资金属性的分析。但是,在维修资金续筹效果方面,有各自优缺点。相对来说,逐期(按月或按年)续筹维修资金的方式对业主影响小,更易于续筹,值得推广。不过无论如何,维修资金续筹的属性决定了不会有一劳永逸的万全之策。

■ 维修资金每月续交有利于减轻业主负担

解决维修资金续筹问题的其他思路

初次交存的维修资金余额不足,是维修资金续筹的直接原因。在不续筹的情况下,能不能做到维修资金余额不触发续筹条件或者尽可能延缓触发时间呢?

这需要在维修资金的使用和管理方面,相关主体做到:

第一,尽可能使维修资金保值增值。每户交存的维修资金虽然相当有限,但是积少成多,一个城市的维修资金往往少则十几亿元、几十亿元,多则达到几百亿元,是一笔庞大的资金。如果在保证安全的条件下,能够实现稳定、持续的增值,一定会延缓维修资金续筹的时间。这就需要维修资金的代管方有较高的理财专业知识和水平,也需要给予他们较高的自由度。但是,《住宅专项维修资金管理办法》只是允许“在保证住宅专项维修资金正常使用的前提下,可以按照国家有关规定将住宅专项维修资金用于购买国债。”一定程度上限制了维修资金保值增值的渠道和手段。

第二,提高维修资金使用效率。这在当前是与续筹维修资金同等重要的难题之一。维修资金使用效率的提高,意味着使用速度的降低,是延缓维修资金续筹的有效手段。

也就是:一方面,增加维修资金的价值,另一方面降低维修资金的使用速度,必然会延缓维修资金续筹的时间。在理想状态下,如果维修资金的年度增值收益能够覆盖每年的维修使用费用,维修资金就会实现良性循环,无需续筹。

那么,这种思路的现实性如何呢?根据南京市相关数据来看,在总量上,维修资金的增值收益部分基本上能够覆盖每年的维修费用,说明保值增值措施得当;维修使用高效的情况下,用增值收益部分弥补维修使用费用,避免维修资金续筹是有可能的。更有甚者,湖南株洲、河北沧州等城市,利用维修资金的增值收益购买电梯维修商业保险,在不额外续筹维修资金的条件下,极大提高了维修资金使用效率,取得了一举两得的效果,值得学习和推广。

当然,这种思路的先决条件是首先要有一定量的维修资金,对于维修资金已经不足的居民小区来说,没有现实意义。

总之,维修资金续筹难问题有其经济学深层次原因,在我国现阶段,国家强制力的介入仍然是需要的。至于续筹的具体方式,没有一劳永逸、行之四海皆准的方法,只能根据实际情况,因地制宜地筛选和应用。关于用维修资金增值收益弥补日常使用甚至购买商业保险,解决维修资金使用效率、避免维修资金续筹的思路,是极具创新性和开拓新的思路,值得进一步探索、验证和完善。

■ 图 / science-practice.com GettyImages

作者单位:徐生钰,南京理工大学经济管理学院

晁婕,南京银行股份有限公司南京分行

原载于《现代物业》下旬刊2023年9期/总第610期

《现代物业》杂志征订中,点击图片订阅!

声明:

本文为《现代物业》杂志版权所有,如需转载,请联系本微信号后台管理员或xdwy200175@126.com,转载请务必注明出处。