正确使用和筹集维修资金的有效路径

让笔者感到有幸的是,在成为一名中国业主之前曾经有十年以上的租房生活经历,而且基本上在东南沿海几个主要代表性城市中最核心区域的中高档小区内;更有幸的是,这些小区绝大多数都早已经成立了业主委员会。言下之意:笔者作为小区观察员身份有十年以上时间近距离观察过这些小区的内部建设,同时也享受过由此带来的丰硕成果。对笔者而言,经营规范有序的小区似乎都是千篇一律的,而不幸的小区似乎都有各自难言的故事。结合近几年笔者作为业主亲力亲为的维权经历与自身思考,引用《遥远的救世主》一书中几句经典的话进行总结:技术、制度和文化。小到一个人,大到一个国家一个民族,任何一种命运归根到底是哪种文化属性的产物。强势文化造就强者,弱势文化造就弱者,这是客观规律,不以任何个人或者组织的意志力为转移。

回归到本文主题:关于如何有效使用和筹集维修资金问题,过往几十年中无论从国家各部委到各个地方政府再到各个街道、房管局以及最后在小区内业主委员会这一层级上,都已经通过制定大量的制度性文件(包括法律法规、行政规范性文件甚至各类行政指导函)来试图解决这一棘手难题。但目前实际执行下来看,似乎都没有到达预期目标,甚至还产生了很多社会负面效应,引发了诸多司法诉讼,反而成为社会不稳定因素的一个重要导火索。是时候要从建设强势文化这一方向入手来解决这一根本性问题了。

■ 制度层面的规范在实践当中难以破解维修资金难题

从技术、制度层面入手,实践中无法达成预期目标,反而引发新的社会问题

2007年开始实施的《物权法》第七十六条第(五)项作了原则性规定:关于筹集和使用建筑物及其附属设施维修资金,应当经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上(即“双三分之二”)的业主同意。2010年10月1日国家住房和城乡建设部发布了行政规范性文件《业主大会和业主委员会指导规则》,其中第二十六条第二款,规定了未参与表决的业主其投票权数是否可计入已表决多数票,由管理规约或者业主大会议事规则规定(以下简称“从众条款”),从政府层面试图通过这一方式降低使用和筹集维修资金的门槛。但事实证明收效甚微。

2015年10月17日住房和城乡建设部办公厅、财政部办公厅联合发文《关于进一步发挥住宅专项维修资金在老旧小区和电梯更新改造中支持作用的通知》,对老旧小区改造中维修资金的使用给出了四种优化表决规则——委托表决、集合表决、默认表决(从众条款)和异议表决。也就是说:只要在小区内《议事规则》中约定上述表决形式的一项或者多项,只要全体业主表决通过该份《议事规则》即视为该表决形式有效,那么下回在实际表决筹集和使用维修资金时,直接利用该项表决条款统计即可。

2021年1月1日正式实施的《民法典》第二百七十八条将《物权法》第七十六条第(五)项进一步拆分成为第(五)项使用建筑物及其附属设施的维修资金和第(六)项筹集建筑物及其附属设施的维修资金,这两项都需要由“双三分之二”业主参与表决前提下,前一项需要进一步经参与表决的专有部分面积、人数均过半数(即“双二分之一”)的业主同意,而后者这一比例为“双四分之三”。这一表决门槛相比之前占全体业主“双过半”以上同意分别降低到只需要“双三分之一”和“双过半”同意即可。

总结一下:从技术与制度层面对于如何有效使用和筹集物业维修资金整体思路,都是不断通过人为降低表决门槛来试图解决这一难题。

但是,这一解决思路已经被实践证明不可行,反而可能引发各个不同利益群体之间矛盾的进一步加剧,引发一轮轮司法诉讼。

笔者结合自身维权诉讼经历,通过翻阅大量司法判决书以及接触了解现实发生的系列实际案例,得出一个普遍规律:无论是小区开发商还是前期物业公司再或者是业主委员会,通过对相关法律法规以及部门行政规范文件的解读,可以实现自身的不法目的,主要体现在以下几个方面:

(一)开发商可以通过从众条款在内的表决条款,直接在小区内扶持由其控制的业委会,进而以这个业委会为代言人,不但可以继续霸占小区内的公共收益,还可以帮助自身将八年维保期限拖到最后一天,成功全额取回维保金得以全身而退,达到逃避法律责任之目的。

(二)小区内极少数业主可以通过异议表决条款相互串通成立不合法的业主委员会,然后霸占小区内公共收益并掌控话语权,与开发商、其他业主等关联利益方产生持续的冲突。

(三)即使是合法成立的业委会,后期其可以通过异议表决、集合表决与委托表决条款将属于全体业主的共同权利集中在业委会几位成员身上,实现其在小区内专断之最终目的。

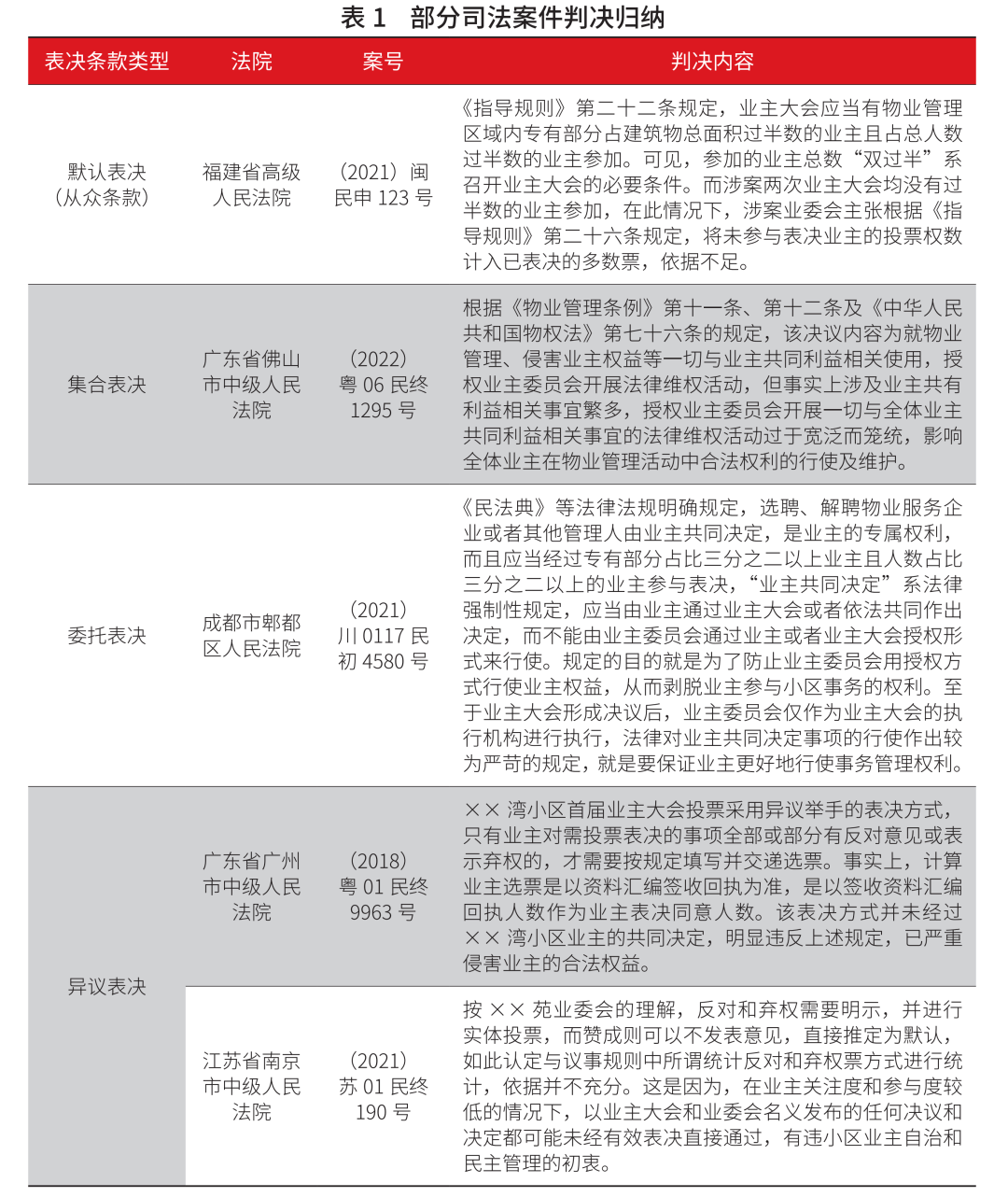

上述问题点近些年在广州市、南京市、杭州市、成都市以及佛山市等地引发了若干起司法诉讼(包括笔者亲自参与的相关司法案件),其中使用的特殊表决方式无一例外地均被法院给予确认为无效条款,具体可见表1:

■ 表1 部分司法案件判决归纳

目前从全国范围来看,自从《民法典》实施以来,上述所提及的各类表决条款基本已经销声匿迹,至少几乎没人继续公开宣传这类条款的使用,由此引发的司法诉讼也呈现直线下降的趋势。但在上海边缘区域以及杭州区域内,出现了类似送达即参与、“随多数”选项的条款。这些条款本质属于默认条款,未来走向值得进一步关注。

从建设强势文化视角入手来解决根本性问题的几条可行路径

从建立正确理念开始,彻底摒除依附强者的道德期望、破格录取的弱势文化心态,避免一开始就形成错误的路径依赖习惯

从尝试建立业主委员会伊始,业主们事先需要储备足够多的基础知识和能力。第一步是合法合规获得小区内包括业主通讯录在内的基础资料。笔者在这方面有着一系列成功经验。想要成为一名合格的业委会成员,务必从建立自身公信力开始,让小区内包括根本不支持自身理念在内的业主至少承认自身的做事能力。切忌避免目前在全国业主圈盛行的所谓“有胜于无”的认知,宁缺毋滥也别急匆匆成立一个形式上的业主委员会聊以自慰。当时机达不到时候,先积极蓄积必要的能量;当小区内能够为自身的合法权益进行合理合法维权并取得阶段性进展的业主人数增多时,成立真正属于全体业主的自治组织方才有可能性。

在小区内一步步实现先知先觉群体带动后知后觉和不知不觉群体,达到广大业主普遍参与之阶段性目标

最高人民法院在解读《民法典》第二百七十八条立法本意时明确论述:“为了提高业主参与度,让业主真正切实地参与到对小区的公共管理中,最终实现业主全面自治的形成。”从笔者在过往居住的各个小区感受到的实际经验来看,先知先觉的业主群体通过在公共论坛建立小区专门板块,对于所有关心小区的开发商、物业公司、业主、租户以及政府相关部门人员有一个共同的沟通平台,将所有的问题放在阳光下接受所有人检视,从而群策群力共同商讨解决办法。这样随着时间的累积,可以让小区内绝大多数业主自动自发地参与进来,最终呈现的实际效果也很明显。一个笔者实际居住三年以上的小区迄今为止不但成功进行了四届业委会的换届活动,期间还进行了一系列重大工程改造工作。拥有三千多业主、万人居住规模的小区,每一次业主大会会议参与表决率基本在90%以上,基本无需依靠目前盛行的第三方会务公司来操作。最重要的是,这个小区的业委会直接负责相关维修资金的日常管理工作。对于长期累积的大量沉淀资金,经过业主大会表决同意后,投资一些低风险但比存款利率高的国债系列产品,有效实现小区内资产持续增值,给小区后续建设不断注入新鲜血液。而且这个小区一直在延续着开发商留下的前期物业公司,真正实现了各方能够和谐共处。

充分有效利用开发商向房地产主管部门存储的维保金

目前有相当数量的业主自始至终并不了解开发商在房管部门存有维保金一事,就算极少数业主了解也不清楚具体实际操作流程。这一现状直接导致目前维保金制度形同虚设。根据国家、省、市相关法律法规规定,目前开发商维保金存储期限基本上与房屋内外墙面防渗漏防水维保期限直接挂钩,在八年以上。业主们如果能够充分利用这一资金,就能延缓物业专项维修资金的使用。

■ 建立健全业主组织是顺利解决维修资金问题的关键任务

缺乏公共收益补充维修资金怎么办

经笔者了解,在全国范围内,目前存在一些小区由于各种因素导致其本身没有足够的公共收益能够补充到维修资金中,导致房屋年久失修,自身维修资金过早消耗光没有新的资金来源。对于这一问题,小区内真正关心公共事务的业主自房屋交付之日起就应该清楚,那么就更需要这些小区业主能够按照上述几种路径提前做好工作,尽快实现小区业主自治,形成切实有效可执行的业主自治规则。通过业主间长期互帮互助形成良好的自治氛围,建立实际执行方的公信力,努力实现造血能力。唯有这样才能及时有效筹集即将被用光的维修资金。而对于极少数各种原因无法补交的业主,可以通过司法救济途径也能得以成功解决。

结语

当我们眼睛只盯着如何有效使用和筹集维修资金时候,就可能会犯一叶障目的毛病;当习惯于用头疼医头脚疼医脚的方式解决问题时,就会寻求走捷径、期望被“破格录取”的行事路径,最终形成错误的路径依赖。事实证明过往这些方式根本无法解决任何问题,还会衍生出新的社会性问题甚至引发一系列违法犯罪行为。唯有建立自身强有力的业主自治组织,让在一个小区内先知先觉群体通过不断地互动能够最大程度充分带动后知后觉和不知不觉群体,实现良性循环,一切问题最终解决才可能水到渠成,也能最大程度压制小区内一些善于投机角色的活动空间,真正实现诺贝尔经济学奖获得者弗里德曼所说的“花自己的钱办自己的事情”,既节约又有效果。

■ 图 / advantage-marketing.com freepik

原载于《现代物业》下旬刊2023年9期/总第610期

《现代物业》杂志征订中,点击图片订阅!

声明:

本文为《现代物业》杂志版权所有,如需转载,请联系本微信号后台管理员或xdwy200175@126.com,转载请务必注明出处。